Théâtre - Critique- « Un chapeau de paille d’Italie » d’Eugène Labiche et Marc-Michel au théâtre éphémère de la Comédie Française

Dimanche dernier, je suis allée voir « Un chapeau de paille d’Italie » à la Comédie Française (il était temps, la pièce est jouée jusqu’au 7 janvier 2013). Ah, la Comédie Française ! Lorsque j’ai débarqué à Paris, il y a déjà quelques années de cela, c’est un des premiers lieux où je me suis rendue comme d’autres seraient allés à l’Eglise. Moi qui aime tant les mots, la littérature, le théâtre, j’étais dans leur temple, saisie par une émotion presque mystique qui ne m’a jamais vraiment quittée depuis à chaque fois que j’ai franchi les portes de ce temple du théâtre (le terme de temple ne lui rend d’ailleurs pas justice car la Comédie Française n’est pas un lieu figé ou inaccessible comme le démontre d’ailleurs magistralement la pièce dont je vais vous parler). C’était dimanche dernier donc et, depuis, je suis encore portée par l’énergie débordante et communicative de cette pièce qui résulte évidemment du texte de Labiche mais aussi de sa mise en scène (ici signée Giorgio Barberio Corsetti) et de l’interprétation, exceptionnelles.

La pièce étant complète, c’est au « Petit bureau » que j’ai obtenu le précieux sésame pour la représentation (pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce sont des places à 5 euros distribuées une heure avant la représentation, des places normalement avec visibilité réduite), le destin voulant que je puisse voir la pièce car la dernière place m’a été attribuée…cela tombait bien puisque c’est justement (notamment) une pièce sur le destin qui a ici certes la forme d’un chapeau et non d’un ticket de théâtre. Me voilà au dernier rang dans ce théâtre éphémère, aussi confortable qu’un permanent même si, évidemment, il ne possède pas l’aura historique du théâtre Richelieu (actuellement en travaux) mais où, en tout cas, la visibilité est égale où que vous soyez installés et quel que soit le prix que vous aurez payé. Qu’importe le lieu, quand le texte, l’interprétation et la mise en scène sont là comme ils le furent ce soir-là, la magie opère… ! Pendant 3 heures, en effet, j’étais comme une enfant éberluée, émerveillée, les yeux écarquillés devant un manège étourdissant et fascinant, complètement ailleurs et intensément là.

« Un chapeau de paille d’Italie » est une comédie en 5 actes d’Eugène Labiche, qui fut représentée pour la première fois à Paris au Théâtre du Palais-Royal le 14 août 1851. La pièce fut écrite en collaboration avec Marc-Michel.

Parce que son cheval a mangé le chapeau de paille de Madame Beauperthuis (Véronique Vella), chapeau de paille d’Italie fait à Florence avec une paille très fine et garni de coquelicots, le jeune Leonidas Fadinard (Pierre Niney) doit lui en trouver un autre identique pour déjouer les soupçons du mari jaloux. C’est d’autant plus fâcheux que c’est le jour du mariage de Fadinard et que la noce (et quelle noce !) montée de province va le suivre partout dans sa quête, d’abord chez une modiste (Coraly Zahonero) puis chez une Baronne (Danièle Lebrun), et ainsi de suite… L’étui à chapeaux devient alors une sorte de boîte de Pandore qui va libérer plus que des maux, une succession ininterrompue et irrésistible de quiproquos, et faire éclater des vérités que certains auraient préféré laisser cachées.

Il m’a fallu quelques minutes pour m’adapter à cette mise en scène audacieuse, au décor, aux costumes, au rythme, et puis…et puis…j’ai été emportée, transportée, par ce rythme échevelé (sans mauvais jeu de mots), cette quête frénétique, cette mécanique infernale et implacable. Giorgio Barberio Corsetti a eu l’idée, d’abord déconcertante et finalement lumineuse, de s’inspirer très fortement des années 1970 pour le décor et les costumes. Le premier tableau a pour décor quelques chaises et un plastique transparent qui masquent les travaux dans l’appartement de Fadinard. Comme il le dit lui-même, le metteur en scène a préféré le symbole à la représentation et cette décomposition du décor met davantage encore l’accent sur la folie et l’absurdité de ce monde qui se désagrège et entre dans une folie furieuse par souci de sauvegarder les apparences… Le décor vit et fait presque office de didascalies destinées aux spectateurs nous disant ce que chacun essaie de masquer. Il fait appel à l’intelligence du spectateur en créant ainsi des résonances dans son imaginaire et cela n’en est que plus louable. Quelle plus belle idée en effet pour parler des conventions de la bourgeoisie que de les faire exploser joyeusement dans la forme de la mise en scène !

Arrive ensuite la musique d’un trio de musiciens présents sur scène, entre le rock et la musique tzigane, d’une joyeuse tristesse, qui augmente encore la sensation d’absurdité déconcertante à nouveau d’abord mais surtout enthousiasmante. Ce cortège est un mélange de Tati, de Kaurismäki, de Kusturica. Il leur emprunte leur savoureux et poétique décalage, teinté ici d’une gaieté mélancolique. Il leur emprunte aussi la jubilation qu’ils procurent. C’est un bouillonnement de vitalité qui emporte tout sur son passage, y compris les rires de la salle, et sans doute les dernières réserves des spectateurs qui s’attendaient à une mise en scène plus classique, voire académique.

Peut-être vous dites-vous : Labiche, le vaudeville, le mari, la femme, l’amant, c’est tout vu d’avance et suranné. Non, justement. C’est tout sauf vu d’avance. C’est tout sauf suranné. C’est une surprise et un enchantement permanents. C’est excentrique, à la fois poétique et inquiétant, onirique et cauchemardesque. Ce n’est par ailleurs évidemment pas vain et encore moins suranné : Labiche dénonce le caractère ridicule de certaines conventions bourgeoises (intemporelles), le souci de sauver les apparences ou de les sublimer (irrésistible passage chez la Baronne…).

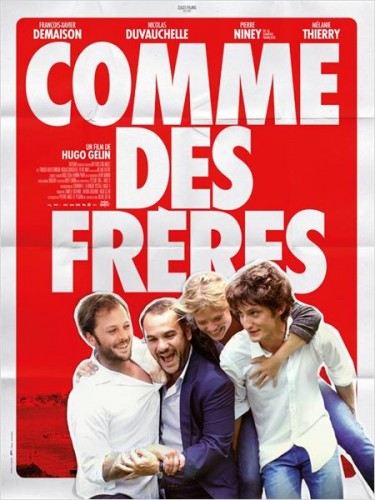

Quant à la distribution, elle est absolument réjouissante : de Danièle Lebrun (trop rare au cinéma) hilarante en baronne, Christian Hecq inénarrable en beau-père pépiniériste accroché à un myrte en pot, Vézinet, l’oncle sourd (Gilles David). Il faudrait tous les citer… Et puis, ce qui sera pour certains une découverte et pour moi la confirmation d’un talent rare : Pierre Niney. Impressionnant. Epoustouflant. « Prodigieux » comme je l’ai entendu à l’entracte. Les adjectifs me manquent. Comme si De Funès avait rencontré Belmondo et comme s’ils avaient créé ce talent unique qui ne ressemble d’ailleurs ni à l’un ni à l’autre mais rappelle le premier par une mécanique de drôlerie très particulière, et le second par l’énergie et la modernité singulières de son jeu…et avec un zeste de Buster Keaton pour le mélange de burlesque et poésie. Oui, rien que ça. J’ai rarement vu une telle performance qui est d’autant plus impressionnante qu’elle semble être réalisée avec une facilité déconcertante. Il chante, danse, saute, s’énerve, minaude, charme, s’échappe, revient, fait des sauts insensés…le tout avec une ingénuité remarquable. Ce n’est évidemment pas seulement une performance physique mais ça l’est aussi. La vivacité et la précision de son jeu, et de ses gestes, renforcent la modernité et le caractère intemporel de la pièce. Ne serait-ce que pour dire deux fois de manières très différentes et tout aussi irrésistibles, « Le dévouement est la plus belle coiffure d’une femme », réplique déjà drôle en elle-même, il montre l’étendue de son jeu. Le rôle nécessite déjà une énergie débordante mais la mise en scène ne lui facilite vraiment pas la tâche se terminant par des obstacles infranchissables pour le commun des mortels. Si vous voulez le voir au cinéma, il est actuellement à l’affiche dans l’excellent « Comme des frères » et prénommé aux César comme meilleur espoir après une nomination pour « J’aime regarder les filles » l’an dernier, et également nommé aux prix Lumières 2013 et parmi les trois nommés au prix Patrick Dewaere 2013. C’est beaucoup me direz-vous mais c’est mérité, à le voir dans ce rôle qu’il sublime réellement, auquel il apporte modernité, ingénuité et énergie doucement folles. Chaque comédien apporte néanmoins sa pièce à cet édifice respectant ainsi la devise latine de la Comédie Française « Simul et singulis » (« Ensemble et singuliers »).

Seul bémol : l’entracte qui coupe un peu le rythme justement au moment où il atteint son paroxysme mais ce n’est évidemment pas une raison suffisante pour ne pas vous recommander ces 2H30 incroyables (presque trop courtes !), cette satire burlesque et enchantée, extravagante, poétique comme un film de Kaurismäki, délirante, déjantée et musicale comme un film de Kusturica, d’une absurdité irrésistible comme un film de Tati mais une absurdité signifiante comme un livre de Ionesco, qui vous fera faire un tour de manège étourdissant, ne serait-ce aussi que pour retrouver tous ces formidables comédiens dont l’étendue du talent a rarement été aussi bien exploitée grâce à une mise en scène qui transcende un texte intemporel. J’ai passé un moment magique qui m’a fait oublier les vicissitudes de l’existence et qui m’a en même temps rappelé mon amour immodéré du théâtre, et son pouvoir magique, justement, qui consiste notamment à nous permettre d’être ainsi en même temps magnifiquement là et sublimement ailleurs. Vraiment. Alors, ne laissez pas passer cette chance de le vivre vous aussi.

Complet sur internet jusqu’au 7 janvier. Il vous reste le « petit bureau ». Venez deux heures avant pour être certains d’avoir une place.

Comédie en cinq actes d’Eugène Labiche et Marc-Michel mise en scène de Giorgio Barberio Corsetti

Avec

Véronique Vella, Anaïs, femme de Beauperthuis

Coraly Zahonero, Clara, la modiste

Jérôme Pouly, Beauperthuis (en alternance)

Laurent Natrella, Émile Tavernier, lieutenant

Léonie Simaga, Virginie, bonne chez Beauperthuis

Nicolas Lormeau, Tardiveau, teneur de livres

Gilles David, Vézinet, sourd

Christian Hecq, Nonancourt, pépiniériste

Nâzim Boudjenah, Beauperthuis (en alternance)

Félicien Juttner, Bobin, neveu de Nonancourt

Pierre Niney, Fadinard, rentier

Adeline d’Hermy, Hélène, fille de Nonancourt

Danièle Lebrun, la Baronne de Champigny

Elliot Jenicot, Achille de Rosalba, jeune lion

Louis Arene, Félix, domestique de Fadinard

Et les élèves-comédiens de la Comédie-Française, Laurent Cogez, Carine Goron, Lucas Hérault, Blaise Pettebone, Nelly Pulicani, Maxime Taffanel, la Noce

Et les musiciens, Christophe Cravero, violon, batterie, guitare, piano, Hervé Legeay, guitares, et Hervé Pouliquen, guitares, basse, cavaquinho

Scénographie, Giorgio Barberio Corsetti et Massimo Troncanetti

Costumes, Renato Bianchi

Musique originale, direction musicale et direction des chants, Hervé Legeay

Lumières, Fabrice Kebour

Maquillages, Carole Anquetil

Assistante à la mise en scène, Raquel Silva

Avec le soutien d’Air France

Nouvelle mise en scène

Représentations au Théâtre éphémère, matinée à 14h, soirées à 20h30.

Prix des places de 5 € à 39 €. Renseignements et location : tous les jours de 11h à 18h aux guichets du théâtre et par téléphone au 0825 10 16 80 (0,15 € la minute), sur le site Internet www.comedie-francaise.fr.